LES SYSTÈMES D'INFORMATION

par

Michel Chokron, Professeur agrégé

Les objectifs de ce texte sont :

- de présenter et définir le concept de système

d'information,

- d'identifier leur rôle et faire ressortir leur importance,

- d'apprendre à les reconnaître et à les visualiser

à l'aide de techniques de représentation.

1. INFORMATION ET SYSTÈMES

D'INFORMATION

1.1 Rôles de l'information

Si l'on pose la question "Quel est l'importance de l'information

dans l'entreprise ou quel est son rôle?", beaucoup répondent

que : "C'est vital", "Ça sert à prendre des décisions",

etc. Mais le lien entre la prise de décision et l'information n'est

pas évident, par exemple dans les cas où l'on prend de mauvaises

décisions avec de bonnes informations et vice-versa. Qu'est-ce qu'une

décision? Dans le cadre du cours : une décision est ce qui

précède une action importante qui change la routine.

1.2 Le rôle de coordination

1.2.1 Nécessité

de coordonner avec de l'information

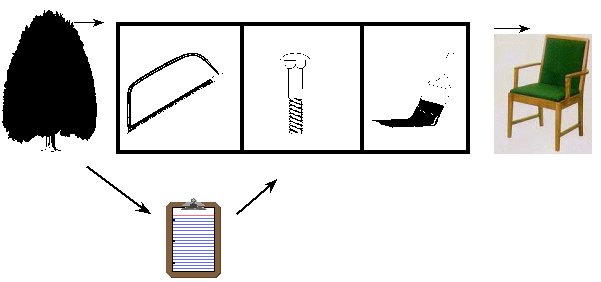

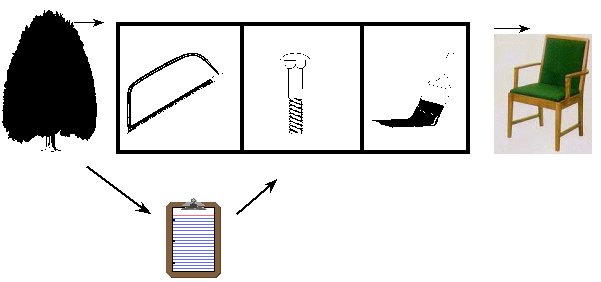

On considère une entreprise comme élément de transformation

baignant dans le milieu social. Des matières premières sont

transformées en produits finis. C'est ce que nous appelons un processus

(voir figure 1).

Figure 1 : processus

Exemple : Fabrication d'une chaise

Exemple : Fabrication d'une chaise

Prenons pour exemple une entreprise de fabrication de chaises. On part

du bois et de la quincaillerie. On a successivement du découpage,

du montage, du vernissage. Dans une unité de production réduite

(ex. : un artisan), la même personne fait tout le processus. Sous

la pression de l'augmentation de la production, les entreprises ont deux

possibilités : augmenter les artisans qui font tout ou spécialiser

les ouvriers dans chaque acte et diviser le travail (chaîne de montage

automatique ou manuelle). La division du travail a été le

choix des sociétés industrielles. Lorsque la taille

de l'entreprise est modeste et tout se passe au même endroit, il

y a un contremaître qui coordonne les différentes étapes

à l'aide d'inspections visuelles. Mais lorsque le volume de

la production augmente, et que pour des questions d'espace on sépare

les lieux d'activités, elles deviennent plus difficiles à

coordonner. On éprouve des difficultés de communications

qui se traduisent par des problèmes de production. Que fait-on alors?

Au lieu d'échanger l'information verbalement, on a recours à

un moyen plus permanent, à savoir le papier. C'est l'apparition

des premiers documents. La transmission de ces documents va permettre de

synchroniser les activités.

Qu'est-ce qu'un document? C'est une feuille pré-imprimée

où on oblige la personne qui la remplit à donner certaines

informations selon un format pré-déterminé pour décrire

une activité (voir figure 2).

Figure 2 : Exemple de document

1.2.2 Le développement du flux général de l'information

(voir figure 3)

1.2.2.1 L'entreprise :

Soit une petite entreprise manufacturière avec un service commercial,

un entrepôt, un service de production, un service des achats, des

clients et des fournisseurs. On va développer une chaîne

de transmission d'informations. Pour cela, on examine d'abord l'arrivée

du premier document, puis on développe la première maille

de la chaîne et enfin on parcourt la chaîne.

1.2.2.2 L'entrée du premier document :

Le client fait savoir ce qu’il veut par le bon de commande. Développons

ce qui se passe au service commercial : réception de la commande,

vérification dans le fichier des clients et émission de bon

de fabrication (par exemple). C’est le premier maillon.

On voit ici apparaître les éléments du S.I. :

- les documents qui font circuler les éléments

d’information;

- les fichiers qui servent de références, qui

conservent les éléments d’information sur les entités

de l’entreprise;

- au point de concours, la procédure : une série

d’étapes de travail sur les informations pour passer d’un document

à l’autre.

1.2.2.3 La chaîne au complet :

On constate que d’un service à l’autre, des maillons similaires

se produisent. Les documents servent à initialiser (réquisitions

de production) ou à confirmer des activités (réception

de marchandise). Par exemple : Le service commercial envoie

un bon de réquisition à l’entrepôt. S’il n’y a pas

de produits finis, il y aura un ordre de production à l’usine etc.

À la fin, le service commercial pourra faire sa livraison et émettre

les factures.

On constate donc trois flux :

- flux de matières, du fournisseur au client ;

- flux monétaires, du client au fournisseur;

- flux d’informations faisant le tour et qui sert à activer

et/ou synchroniser les flux précédents.

Ceci nous a permis de voir le rôle premier d’un système d’information,

celui de coordonner les activités.

Figure 3

1.3 Le rôle dans la prise de décision

On passe au deuxième rôle, celui d’aider à la prise

de décision par la description de l’état de l’entreprise

(voir figure 4).

Figure 4

1.3.1 Système de pilotage

En plus de coordonner des activités, il faut les gérer, c’est-à-dire

les évaluer, éventuellement les modifier, etc. C’est le pilotage

de l’activité et le travail du responsable de l’entreprise. Pour

piloter son entreprise, le dirigeant se donne des variables à surveiller

(ex. : production quotidienne), des standards à respecter (ex. :

100 chaises). En surveillant les activités, il constate des écarts

(ex. : 30 chaises en mois), et s’il les considère importants, il

prend des actions pour corriger la situation (ex. : ajout d’un employé,

ou changement d’outils etc.). Ceci est le système de pilotage.

1.3.2 Système de pilotage et système d’information

Comment peut-on avoir les écarts? L’information recueillie

pour coordonner les activités (bons de réquisition, avis

de production etc.) peut être compilée et comparée

au standard. Le S.I . fournit l’information sur l’état des choses

et permet la prise de conscience des écarts. Dans d’autre cas, il

peut projeter l’effet de telle ou telle mesure. Dans les deux cas il aide

le responsable à prendre des décisions. Plus l’entreprise

est grosse, plus le responsable est éloigné des lieux réels

d’activités, donc plus les chaînes de transfert d’informations

sont nombreuses et plus le contrôle se fait grâce au système

d’information.

Un système d’information est un ensemble d’éléments

(document-fichiers-procédures, équipements, employés)

qui conservent les données et en assurant la circulation afin de

coordonner les activités et de décrire ou projeter l’état

de l’organisation.

2. LES PRINCIPAUX S.I. DE L’ENTREPRISE

2.1 Processus et fonctions

Si on applique la définition précédente on peut

dire qu’il y a autant de systèmes d’information que ce processus

à coordonner. D’où deux attitudes pour dégager les

systèmes d’information de l’entreprise.

1. On considère toute l’entreprise comme un seul processus

de transformation et il y a un seul S.I. C’est théoriquement juste

mais pratiquement irréaliste.

2. Pour pouvoir fonctionner l’entreprise a segmenté ses activités

en fonctions. On peut donc analyser les principaux processus rattachés

aux fonctions de l’entreprise et leur faire correspondre des systèmes

d’information.

Bien sûr, cette segmentation est arbitraire et change d’une entreprise

à l’autre. C’est pourquoi chaque entreprise a sa propre segmentation

(ex. : où se trouve les comptes clients à la comptabilité

ou au marketing?) et donc son propre découpage des S.I.

Mais comme on peut retrouver à peu près les mêmes

fonctions d’une entreprise à l’autre, on peut retrouver les mêmes

S.I.

2.2. Les principaux S.I.

Voici les principales fonctions et les processus généralement

associés à ces fonctions. On y fait ressortir les systèmes

d’information suivants :

- S.I. de la prise et le traitement des commandes,

- S.I. de gestion des stocks

- S.I. de gestion de la production,

- S.I. des comptes clients,

- S.I. des comptes fournisseurs,

- S.I. de paye et gestion du personnel,

- S.I. de comptabilité.

2.3 État des S.I.

On comprend que tous les S.I. existent sous une forme ou une autre dans

l’entreprise. Certains sont embryonnaires (peu de documents, fichiers ou

procédures), d’autres sont développés. Dépendant

de l’organisation, les frontières d’un S.I. vont différer.

Exemple : Certaines organisations intègrent facturation à

prise de commande, d’autres les maintiennent séparées (probablement

parce qu’ils dépendent de deux services différents).

Enfin certains seront informatisés. L’informatisation est un cas

particulier du développement des systèmes d’information de

l’entreprise.

3. ATTRIBUTS

D'UN S.I.

3.1 Le fonctionnement des S.I.

Même si les S.I. sont des entités abstraites, les faire

fonctionner coûte cher à l’entreprise. C’est une fonction

importante de l’appareillage administratif. L’investissement dans les S.I.

représente une part importante du PNB des économies modernes.

Pour faire fonctionner un S.I. il faut :

- des ressources humaines (employés de bureau, opérateurs,

messagers, etc.)

- des papiers (formulaire, enveloppes)

- du matériel de bureau (calculatrice, table, dactylo, etc)

- du matériel informatique (ordinateur, air conditionné,

etc.)

- etc.

On comprend donc qu’il existe un budget d’opérations des S.I.

Un S.I. peut " mal " fonctionner; c’est-à-dire générer

des désynchronisations à cause d’une mauvaise information

ou d’une mauvaise transmission de cette information. Cette désorganisation

entraîne des pertes. Il faut donc changer le système d’information.

Donc on transforme les S.I., c’est-à-dire on change les documents,

les fichiers ou les procédures. Ce travail demande du temps, du

personnel, des compétences. Il s’agit donc d’un investissement.

C’est pourquoi certains auteurs parlent de l’information comme un actif

de l’entreprise.

3.2 Formalisation

On introduit ici un concept nouveau celui du formalisme des systèmes

d’information. Pour cela on propose un certain nombre de définitions.

3.2.1 Définitions

Document formel :

Document dont le contenu va être indépendant de la personne

qui le remplit. On rend un document formel en faisant des formats,

en obligeant les gens à donner les mêmes éléments

d’information selon le même format. La figure 2 est un exemple

de document formel où on a fixé :

- la taille des éléments d’information,

- la taille maximum de chacun,

- les types de réponses pour certains.

Fichier formel :

Un fichier est formel si son contenu est indépendant de la personne

qui le remplit.

Ex. : Cardex

Procédure formelle :

Série d’activités connues d’avance reproductibles et dont

le résultat est indépendant de l’agent qui les accompli.

3.2.2 Formalisme d’un système d’information

Dans l’entreprise, on fait deux constatations concernant la formalisation

des systèmes d’information. Premièrement, certains S. I.

sont partiellement formels, c’est-à-dire certaines parties (ex.

: documents, …) sont formelles et d’autres ne le sont pas (ex. : procédures).

En général on commence par formaliser les documents, puis

les fichiers et enfin les procédures. Deuxièmement, certains

S.I. sont totalement "formalisables" (ex. : la paye, la comptabilité…),

et d’autres ne le sont pas (ex. : les rumeurs, etc.)

3.2.3 Difficultés de la formalisation

Lorsqu’on formalise, par exemple une procédure, on change les

habitudes du personnel et cela entraîne les résistances qu’on

connaît. D’autre part, une procédure formelle devient rigide

puisque l’opérateur qui l’accomplit ne peut la changer arbitrairement.

Cela entraîne beaucoup de frustrations d’où une longue période

d’adaptation.

3.3 Rôle et place de l’informatique

Jusque là on a peu ou pas mentionné l’informatique. D’après

ce qui a été vu précédemment, l’informatique

est un SOUS-TRAITEUR des procédures. Une partie de la procédure

peut être traitée par un ordinateur de façon plus rapide,

plus exacte, avec moins de personnel. C’est donc plus économique.

L’ordinateur devient donc un carrefour des procédures. Aussi lorsqu’il

y a une panne de l’ordinateur, il se crée un goulot d’étranglement,

donc, retard du fonctionnement du S.I., donc désorganisation.

Condition essentielle à l’utilisation de l’informatique :

On ne peut informatiser qu’un système d’information dont les procédures

sont formelles ou "formalisables". La grande difficulté de l’informatisation

est de rendre tout le S.I. formel : fichiers à définir, document

à refaire, procédures à détailler, etc.

L’informatisation d’une entreprise nécessite donc la formalisation

de certains S.I. Donc toute information nécessite un effort

d’organisation préalable. Il est dangereux d’éviter cet effort

en pensant que l’arrivée de l’ordinateur va se faire en douceur.

3.4 Responsabilité des systèmes d’information

Être responsable d’un système d’information c’est :

- savoir évaluer ce qu’il est capable de faire,

- savoir ce qu’il fait,

- savoir le changer s’il le fait mal.

Dans l’entreprise cette responsabilité a été laissée

aux informaticiens locaux parce qu’on considérait qu’il s’agissait

d’une tâche technique. Mais on voit bien qu’il s’agit d’une tâche

de management. En fait, c’est le responsable des activités qui devrait

être le responsable du S.I. qui les coordonne. En vol le pilote est

responsable de son avion même s’il n’est pas ingénieur.